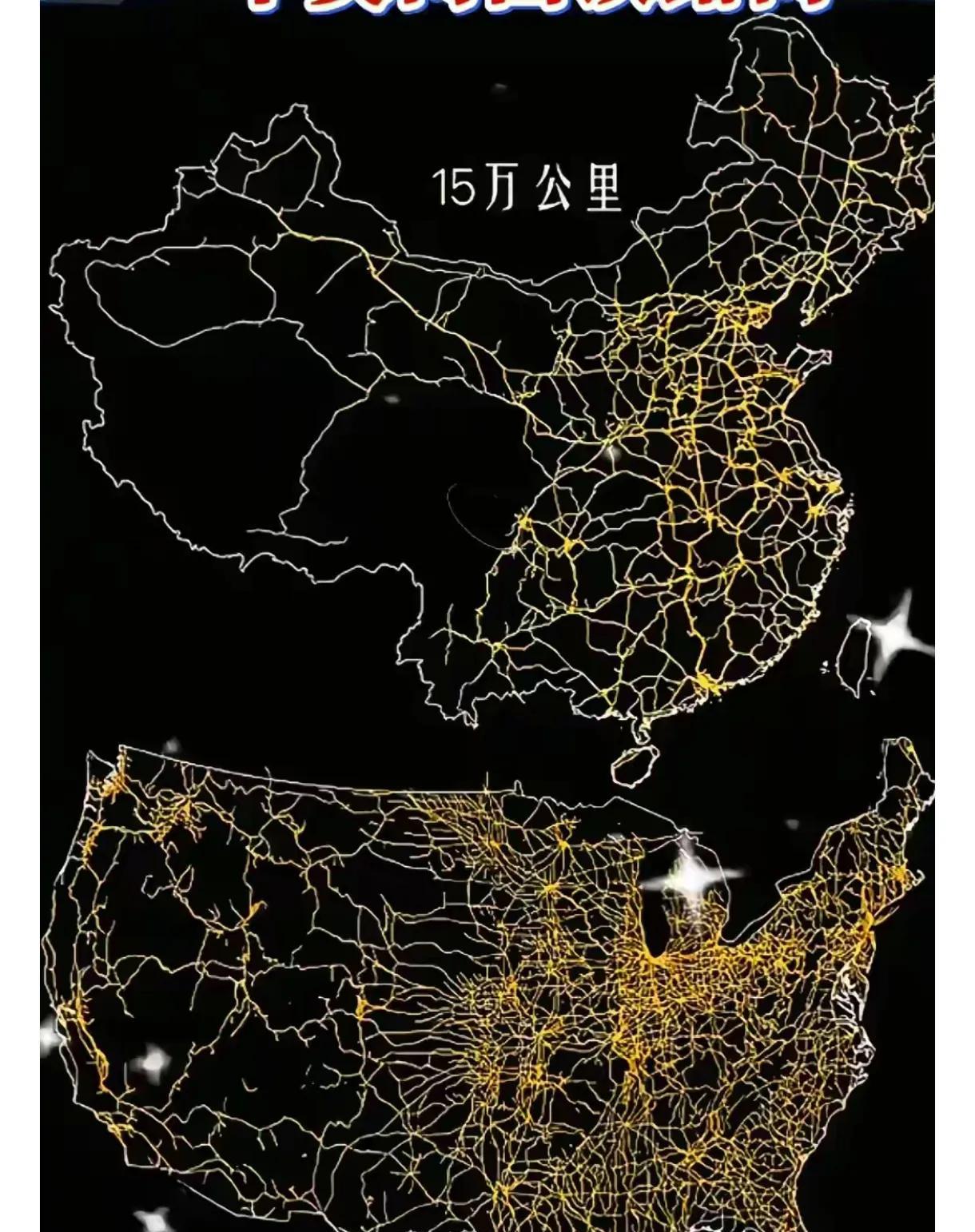

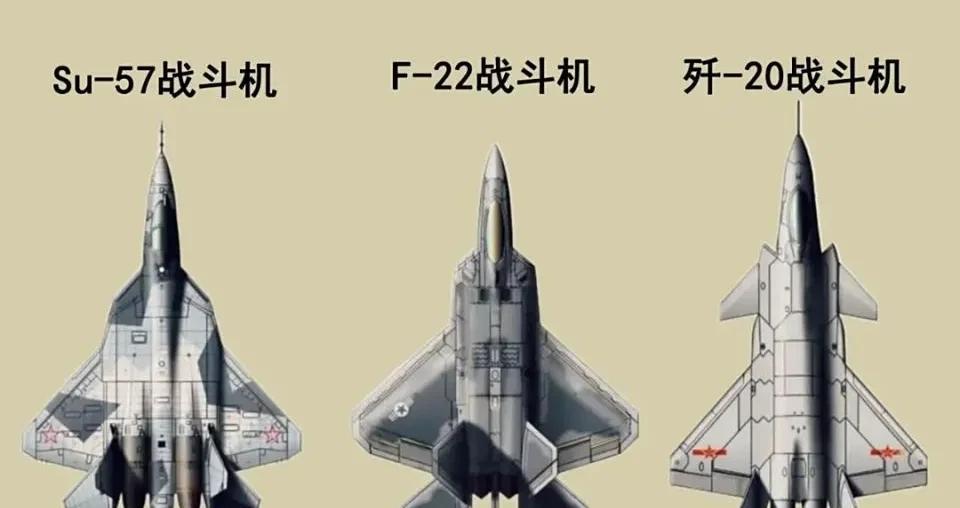

中国留不住人才?精英都移民去了欧美,但那些留在中国的二流、三流、甚至不入流的人,却把中国建设得越来越好。而精英人才聚集的欧美国家,却一步步衰落,这究竟是为什么? 网上有个怪现象,大伙儿吵翻了天:一边是Meta这样的科技巨头从OpenAI一口气挖走好几位华人AI大牛,引发“顶尖人才又流失了”的阵阵叹息。 另一边,却是咱们自己的“神舟”探天、“蛟龙”潜海,一派热火朝天的景象。 这强烈的反差感,不禁让人挠头:为什么被认为“精英出走”的中国发展得风生水起,而那个汇聚了全球大脑的硅谷,所在的国家却似乎显露出一丝疲态? 这事儿的答案,或许得从一个生锈的庞然大物说起。1998年,一艘名为“瓦良格”的航母空壳,被拖进了大连造船厂。 它没有动力,没有武器,在西方媒体眼中,不过是一堆会移动的废铁。当时,没人能想到它的未来。船厂里,一个叫李明的年轻焊工,和他的工友们,面对的就是这么个“烂摊子”。 他们没有常青藤的毕业证,也不是什么国际大奖的得主,有的只是一双布满老茧的手和一股不服输的劲儿。 冬天的船坞里寒风刺骨,夏天又像个巨大的蒸笼,他们就这么日复一日地研究图纸,拆掉烂透的部件,用国产的材料和工艺,一寸一寸地修复船体。 这个过程,是整整十几年。直到2012年,“瓦良格”脱胎换骨,以“辽宁号”之名正式服役,整个世界都为之侧目。 李明和他的工友们,恰恰就是那个被一些人标签为“二流、三流”的群体。可正是他们,撑起了大国重器的脊梁。 这个故事并非孤例,它背后是中国一种独特的发展逻辑。当一些顶尖人才追逐硅谷或华尔街的高薪时,留在国内的庞大工程师和技工队伍,正在用另一种方式定义“精英”。 2011年,歼-20隐形战机一飞冲天,其研发团队中,绝大多数是国企自己培养的“普通人”。 2010年,被誉为“航母杀手”的东风-21D导弹试射成功,那背后是四川某个研究所里,一群工程师夜以继日的枯燥试验。 他们可能没在世界顶级期刊上发表过论文,但他们解决了最棘手的工程难题。 这就引出了一个核心问题:我们到底该如何定义“人才”?如果仅仅以名校背景、海外经历、薪酬高低为标准,那我们确实“流失”了不少。 但一个国家的崛起,如同建造一艘航母,既需要顶尖的设计师画出蓝图,更需要千千万万个像李明一样的工匠,把蓝图变成现实。 中国真正的优势,在于打造了一个能让无数“李明”发光发热的巨大平台。这个平台,包含了世界顶级的工业体系、高效的基础设施、全社会对发展的渴望,以及一种能够“集中力量办大事”的强大动员能力。 反观欧美,他们聚集了世界上最聪明的“种子”,却似乎在“土壤”上出了些问题。 当Meta为了AI人才开出天价合同时,美国的军工造船厂却在为招不到足够的熟练工人而发愁,导致新项目频繁延期、预算超支。 顶尖人才更愿意去追逐商业利益的风口,而那些关乎国家命脉的实体产业,却面临后继乏人的窘境。 这种创新生态的“空心化”,使得许多前沿科技成果难以高效地转化为强大的工业实力。精英们在各自的领域单打独斗,追求个人价值的最大化,整个社会却可能因为缺乏合力而陷入停滞。 当然我们不能回避人才外流带来的挑战,更不能去苛责那些做出个人选择的个体。毕竟,追求更好的生活和发展机遇是人之常情。但历史也告诉我们一个更有趣的现象,人才流动从来不是单行道。 当年的钱学森,在美国已是功成名就的顶尖科学家,但他听到了大洋彼岸祖国的呼唤,毅然决然地冲破重重阻挠回到一穷二白的中国,最终成就了“两弹一星”的伟业。 钱学森的选择,在今天依然有回响。随着中国的发展平台越来越广阔,机会越来越多,一股强大的“海归潮”正在涌现。 曾经出走的人才,带着在海外学到的技术、经验和视野,重新回到这片热土,形成了“人才环流”的良性循环。 说到底,一个国家真正的强大,不在于它拥有多少颗闪亮的“明星”,而在于它是否拥有一片能让森林茁壮成长的肥沃“土壤”。 这片土壤,能让顶尖的种子长成参天大树,也能让普通的草籽汇成无垠的草原。中国的故事证明,当亿万普通人被赋予机遇、被激发出信念时,他们所汇聚成的力量,足以改变一个国家的命运。 那些留在国内埋头苦干的人,他们用自己的行动,重新定义了“精英”的内涵——那不是一个标签,而是一种为共同目标不懈奋斗的姿态。这,或许就是那个看似矛盾的问题背后,最实在的答案。

评论列表